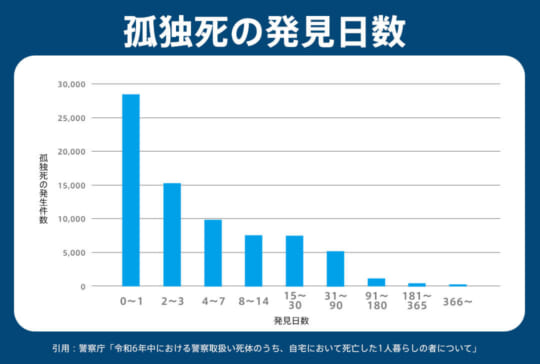

2025年4月、警察庁は年間を通しての孤独死の発生件数を初めて公表しました。このデータによると、2024年の一年間で一人暮らしの人が自宅で亡くなった事案は7万6020人だったことがわかりました。

近年、「孤独死」は高齢者だけでなく、若年層の単身世帯においても増加傾向にあり、社会問題としてさまざまな形でで取り上げられています。孤独死の現場では、発見までの日数によって部屋の状況が大きく異なり、特殊清掃の作業内容や遺族への影響も変わってきます。

この記事では、実際の特殊清掃の事例を交えながら、孤独死の発見日数ごとの変化について解説します。また、記事の後半では、発見が遅れることで起こり得る遺族への影響や、孤独死を防ぐためにできる対策についても紹介します。

目次

孤独死は何日で発見される?

孤独死とは、病気や事故、自死などによって誰にも看取られることなく自宅で亡くなり、そのまま放置されてしまうケースを指します。近年の高齢化や単身世帯の増加に伴い、孤独死は深刻な社会問題となっています。

では、実際に孤独死はどれくらいの日数で発見されることが多いのでしょうか。

孤独死の発見日数の平均

警察庁が2025年4月に発表した資料「令和6年中における警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者について」によると、死亡から発見までの経過日数は平均13.8日と推定できます。

全体の約58%は死後3日以内に発見されている一方で、死後8日以上経過して発見された、孤立状況にあったと見られる事案は約28%の2万1856人とわかりました。

発見されるまでの日数は、亡くなった人の社会的な繋がりや生活環境に左右され、実際、地域コミュニティなどに属しやすい女性の方が発見までの日数が短い傾向にあるとも言われています。

状況によっては年単位で発見が遅れるケースもある

孤独死は、年単位で発見が遅れるケースも存在します。特に高齢者が社会的に孤立し、周囲との交流がほとんどない環境では、発見が極端に遅れることがあります。

このようなケースでは、遺体は腐敗しきって最終的には白骨化します。発見された時にはほぼ骨だけになっていることもあります。

長期間遺体が放置された部屋は強い臭気や害虫が発生し、清掃や原状回復に高額な費用と時間がかかります。

孤独死の発見日数による変化

孤独死が発生した部屋の状況は、発見までの日数によって大きく変化します。発見までの日数が長くなるほど、遺体の腐敗が進行し、体液が床に染み込んだり、強い臭気や害虫が発生したりするためです。

ここでは、発見までの期間を「死後数日」ごとにそれぞれの変化状況を実際の事例とともに確認していきましょう。

死後4日の事例

一人暮らしの高齢の女性が畳の上で亡くなり、死後4日経って発見されたケースです。アパートの住人は日頃から挨拶を交わす関係だったとのことで、数日顔を見せない女性の異変に気づき発見に至りました。

わずかに異臭がありましたが、体液が染み込んだ畳を撤去すると、下地のお損はなく臭いは改善しました。

消臭剤を噴霧し、遺品整理を終えて、ご依頼主様へお部屋をお返しさせていただきました。初期対応が早ければ、このように短期間での対応が可能です。

| 作業内容 | 消臭・除菌剤の噴霧 汚染した畳の撤去 遺品整理 |

| 作業人数 | 3名 |

| 作業時間 | 5時間 |

この事例は動画でご覧いただけます。

※映像はモザイクがかかっていません。

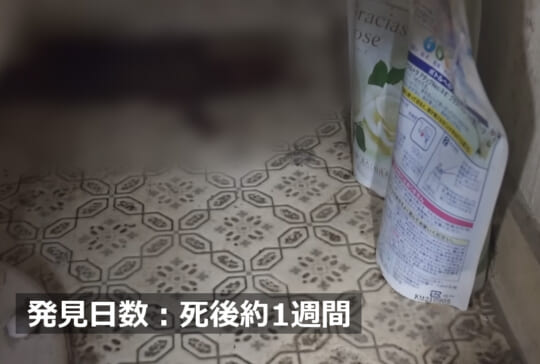

死後1週間の事例

この事例では、3LDKのマンションで一人暮らしだった80代の男性がトイレで亡くなり、死後7日経過して発見されました。

台風が関西地方を直撃し、湿度が高い気候だったためご遺体の腐敗が進行したようです。しかし、トイレの個室内であったことが幸いし、体液や臭いは広がりませんでした。

特殊清掃では、便器とトイレ個室のクロスを撤去して専用の薬品で洗浄すると異臭はほとんど感じられないほど改善し、作業は1日で完了しました。

| 作業内容 | 消臭・除菌剤の噴霧 汚染した便器・トイレ個室の壁紙床材撤去 洗浄 遺品整理 |

| 作業人数 | 6名 |

| 作業時間 | 約8時間 |

この事例は動画でご覧いただけます。

※映像はモザイクがかかっていません。

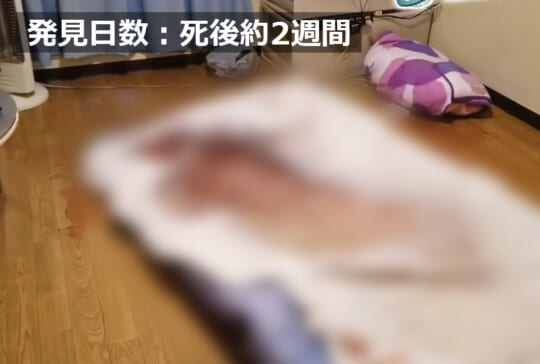

死後2週間の事例

一人暮らしをしていた60代の男性が孤独死し、死後2週間で発見された事例です。強い異臭がマンションの共用廊下でも感じられるほどでした。男性が亡くなったと思われる布団は体液が染み込み、ぐっしょりと重くなっていました。

12月の冬場であったにもかかわらず、腐敗が進んでいたのは暖房器具を使用したまま亡くなられたためと考えられます。CF(クッションフロア:床材)を剥がすと下地のコンクリートにも濃く体液が染みわたっていました。

特殊清掃では、体液の痕と異臭を完全に取り除くために、内装工事とオゾン発生器による脱臭を行いました。脱臭は臭いが改善するまで何度も繰り返し、さらに消臭効果のあるコーティングも施して合計10日間に及ぶ作業となりました。

| 作業内容 | 遺品整理、汚染した遺品の撤去・処分 オゾン脱臭、防臭コーティング、内装工事、内装仕上げ |

| 作業人数 | 4名+工事作業員 |

| 作業・工事期間 | 10日間 |

この事例は動画でご覧いただけます。

※映像はモザイクがかかっていません。

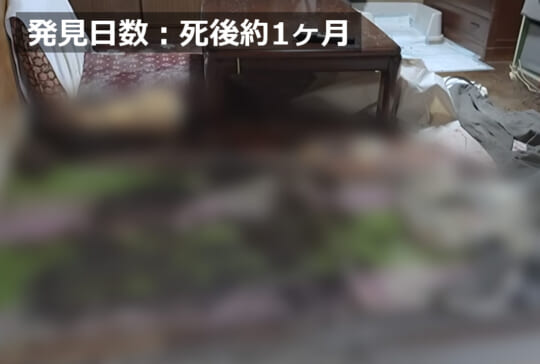

死後1ヶ月の事例

この事例は、土間がある昔ながらのな一軒家の一室(板張り)で高齢の男性がお亡くなりになったケースです。死亡から発見まで1ヶ月以上経っていました。

マンションなどの集合住宅では異臭が発見のきっかけになるケースが多い一方で、風通しの良い一戸建てでは異臭に気づきにくくなります。

ご遺体があった場所には、ハエやウジ虫ではなく大量のカツオブシムシが確認されました。カツオブシムシは、乾燥し始めた死体に集まる昆虫です。ご遺体は腐敗しきって乾燥期に入っていたことが伺えました。ハエやカツオブシムシのなど害虫の死骸やサナギの抜け殻が大量に残り、床の絨毯を剥がすと板張りの約1/3~1/2に体液が浸透していました。

このケースでは、ご依頼主様が家の解体を検討されていたため、脱臭は行わず、遺品整理、消毒、内装の一部解体を1日で実施しました。

古い一軒家で孤独死が起こった場合は、解体するのも方法のひとつと言えます。

| 作業内容 | 遺品整理、消臭・除菌剤の噴霧 体液が残る部分を一部解体 |

| 作業人数 | 4名 |

| 作業・工事期間 | 7時間 |

この事例は動画でご覧いただけます。

※映像はモザイクがかかっていません。

死後3ヶ月の例

マンション1階の部屋で一人暮らししていた20代の男性が亡くなり、死後3ヶ月が経過して発見されたです。マンションのエントランスまで強い異臭が感じられ、建物全体に影響を及ぼしていました。

ベッドの上でなくなり、どろどろの体液が広範囲に広がっていました。ご遺体はほぼ完全に腐敗し、液状化していたと考えられます。

体液はCF(クッションフロア:床材)を通り越して下地にも濃い体液の痕が残っている状態でした。また、密閉された空間に長期間放置されたため、臭いが建材にも染み込んでいます。通常の特殊清掃だけでは完全に除去できないと判断し、スケルトン解体(床や壁の解体)を施すこととなりました。

さらに、脱臭工程においてもオゾン脱臭と消毒剤による洗浄や拭き上げを数日間繰り返し、作業完了まで6日間を要しました。

| 作業内容 | 遺品整理 スケルトン解体 体液の除去 洗浄 オゾン脱臭 |

| 作業人数 | 4名(初日の清掃時)、その他工事作業員 |

| 作業・工事期間 | 6日間 |

この事例は動画でご覧いただけます。

※映像はモザイクがかかっていません。

対応地域

最短即日で無料見積もりいたします。

孤独死の発見が遅れることで起こり得る遺族への影響

ここまで、孤独死での部屋の状況について説明してきましたが、孤独死は残された遺族へも大きな影響を及ぼします。

ここでは、主に「精神面」「金銭面」「近隣との関係」の3つの観点から、弊社のこれまでの経験からお伝えできる例を交えて、この問題の実態を解説します。

精神面の影響

孤独死は発見が遅れることで、遺族が最期の顔を確認できないことがあります。時間が経過するにつれて遺体の損傷が進み、面影を残した状態でのお別れが難しくなるため、家族にとって大きな悲しみを伴うことになります。

また、遺族が第一発見者となるケースでは、腐敗した遺体の様子や異臭などが強烈なショックとなり、精神的な負担が非常に大きくなります。中には、これがトラウマとなり、長期間にわたって強いストレスを抱えるケースも少なくありません。

さらに、「もっと早く連絡していれば、こうならなかったのではないか」と遺族が後悔することもあります。普段から頻繁に連絡を取る習慣がなかった場合、孤独死が発覚した際に「何かサインがあったのではないか」と自責の念に駆られることが多く、その思いが長く心に残ることもあります。

このように、孤独死の発見が遅れることは、遺族の精神的な負担を大きくする要因になり得るのです。

金銭面の影響

孤独死の発見までに時間がかかるほど、遺体の腐敗が進行し、室内環境が悪化するため、清掃や修繕にかかる費用が増加します。

早期に発見された場合は、特殊清掃だけで済むことが多いですが、長期間放置された場合は床や壁に体液が染み込み、大規模なリフォームが必要になることがあります。その結果、原状回復に数十万円から、場合によっては100万円以上の費用がかかることもあります。

また、孤独死の場合、通常の病院などで医師の診察下で亡くなった場合の死亡診断書ではなく、死体検案書の取得が必要です。これは死亡届を提出する際に必要な書類ですが、一般的な死亡診断書よりも高額で、3〜10万円程度の費用がかかります。

さらに、遺族がすぐに遺体を引き取れない場合は、霊安室や葬儀会社での保管費用も発生します。1日あたり数千円から1万円程度の費用がかかることが一般的です。

こうした費用負担は、遺族にとって大きな経済的負担となるだけでなく、突然の出費による金銭的なダメージを引き起こすこともあります。特に、亡くなった方が賃貸住宅に住んでいた場合、契約内容によっては、遺族が原状回復費用を負担しなければならないケースもあるため、注意が必要です。

近隣へ影響(近隣との関係)

孤独死が発生した際、その影響は遺族だけでなく、近隣住民にも及びます。

たとえばマンションなどの集合住宅では、遺体の腐敗が進むと異臭が周囲に広がり、隣接する住戸や共用部にも影響を与えることがあります。

異臭や害虫の発生によって近隣住民が不快感を抱き、管理会社や大家に苦情を申し立てるケースも少なくありません。このような状況が発生すると、遺族が原状回復を進めるうえで、近隣住民とのトラブルに発展する可能性もあります。

とはいえ、マンションなどの集合住宅は、解約してしまえば関わりがなくなります。しかし、戸建ての場合はそうもいきません。

持ち家で孤独死が発生した場合、近所に知られ、地域内での印象が悪化することもあります。特に、長年住み続けた住宅であった場合、近隣住民との関係が悪化し、住みづらくなるケースもあります。

また、家を売却しようとする際には、事故物件としての告知義務が発生し、売却価格が大幅に下がることが避けられません。このように、孤独死が発生した住居は、近隣住民との関係や資産価値にも大きな影響を与えることになります。

電話・出張お見積もり、出張査定すべて無料!!

通話料無料! 受付時間8:00~20:00(年中無休)

各種クレジットカード対応!!

スマートフォンひとつで簡単にお支払いができる、決済サービス「PayPay」にも対応しています!

孤独死の発見を遅らせないためにできること

孤独死の発見が遅れると、遺族の精神的・経済的負担が大きくなるだけでなく、近隣住民にも影響を及ぼします。そのため、孤独死を未然に防ぎ、早期発見につなげるための対策が重要です。

ここでは、家族や周囲の関わり、見守りサービスの活用など、孤独死の発見を遅らせないためにできる具体的な取り組みについて解説します。

家族や周囲との密な連絡

孤独死を防ぐために最も基本的かつ効果的なのは、家族や周囲との密な連絡です。

実際に特殊清掃のご依頼者から話を聞くと、「1ヶ月に一度は会う」「2週間に一度は連絡する」など、一定の頻度で一人暮らしの家族とコミュニケーションを取っている方が多い印象があります。

しかし、前述したように、遺体の腐敗は数日で進行するため、「数週間に一度の連絡」では異変に気づくには遅すぎることもあります。

「まさか自分の家族が孤独死するとは思わなかった」という後悔の声は、これまで多くの遺族から聞かれました。連絡が取れなくなって初めて異変に気づくケースも多く、普段からこまめな連絡を取ることが重要です。少なくとも数日に一度は連絡を取り、何か異変があればすぐに確認できる環境を整えておくことが望ましいでしょう。

地域社会との繋がりやコミュニケーションの維持

家族と離れて暮らしている場合でも、地域社会との繋がりがあると、孤独死のリスクを軽減できます。特に高齢単身者は、日常的なコミュニティへの参加が重要です。

興味深いデータとして、高齢の一人暮らしでは、女性よりも男性の方が何らかのコミュニティに属している割合が低く、孤立しやすいと言われています。特に退職後に社会との関わりがなくなり、一気に孤独になってしまうケースが多く見られます。

家族としても、こうした状況を理解し、親や親戚が社会との接点を持ち続けられるようにサポートすることが大切です。たとえば、地域のサークルやシニア向けの交流会に参加するよう勧めたり、自治会や近隣住民との繋がりを持てる環境を整えたりすることが、孤独死の予防に繋がります。

見守りサービス・支援サービスの利用

親族や地域との関わりが薄い場合、見守りサービスや支援サービスを利用するのも有効な手段です。

孤独死する人の中には、社会的に孤立しているだけでなく、自ら助けを求めることが難しい人も少なくありません。そうした方にとって、公的・民間の支援を活用することは重要な選択肢となります。

公的なサービスとしては、地域の民生委員が定期的に見守りを行い、高齢者の生活状況を確認するなど取り組んでいます。また、自治体によっては「見守り訪問サービス」を提供しているところもあり、定期的に担当者が自宅を訪問し、安否確認をしてもらえます。

民間の見守りサービスには、新聞配達員や郵便配達員による見守りサービスがあり、新聞が何日もたまっている場合や郵便物が放置されている場合に異変を察知してくれることがあります。離れた場所で一人暮らしをする家族のために新聞をとる、という利用法もあります。

また、警備会社による緊急通報サービスや、定期的に連絡を取り合うコールサービスなどもあり、こうした仕組みを利用することで、孤独死のリスクを大幅に軽減できます。

ただし、制度の有無やサービスの詳細は地域によって異なるので、事前に確認しておくと良いでしょう。

スマートカメラなどの見守り家電の設置

最近では、スマートカメラなどの見守り家電を活用することで、異変をすぐに察知できる環境を整えることも可能です。たとえば、動きを感知するセンサー付きの家電を設置し、一定時間以上動きがない場合にアラートを発するシステムを導入すれば、安否確認がスムーズに行えます。

特に、遠方に住む家族がいる場合、スマートカメラを設置することで、日常の様子をリアルタイムで確認できるため、安心感が得られます。また、電気ポットやテレビなどの家電にセンサーを取り付け、一定期間使用されなかった場合に家族へ通知が届くサービスもあります。

こうしたテクノロジーを活用することで、毎日の連絡が難しい場合でも、万が一の異変を早期に発見しやすくなります。孤独死のリスクを軽減するためには、こうした見守り家電を積極的に導入することも1つの方法です。

まとめ

今回は、孤独死の発見日数による変化や、発見が遅れることでの影響、遅らせないためにできることなどについて、詳しく確認してきました。

孤独死は、発見が遅れれば遅れるほど、遺体の腐敗が進むため、できるだけ早く発見することが重要です。

孤独死の発見を遅らせないため、そして何より孤独死そのものを予防するためには、家族からの定期的な連絡や地域社会との繋がりなどが鍵となります。特に、孤立しやすい高齢者や単身世帯の方に対して、身近な人が日々気にかけることが早期発見に繋がります。

今回ご紹介したことを参考にして、些細な異変にも気づける環境を整え、孤独死を未然に防ぐための意識を高めていきましょう。

孤独死の原状回復・特殊清掃のご相談は関西クリーンサービスへ

関西クリーンサービスでは、世界最高水準のオゾン脱臭機をはじめさまざまな専門機器を用意し、特殊清掃の対応を行っています。

お見積もりは出張査定まで完全無料です。万が一の場合には、ぜひ関西クリーンサービスまでご相談ください。

対応地域

最短即日で無料見積もりいたします。

電話・出張お見積もり、出張査定すべて無料!!

通話料無料! 受付時間8:00~20:00(年中無休)

各種クレジットカード対応!!

スマートフォンひとつで簡単にお支払いができる、決済サービス「PayPay」にも対応しています!